Terza missione

Nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Ateneo, a cui il Dipartimento di Architettura prende parte con proprio delegato – oggi rinominate Valorizzazione delle conoscenze – la prima operazione compiuta dal DIARC riguarda il rilevamento delle attività messe a punto dai docenti e dai ricercatori nel corso degli ultimi anni. Da questo rilevamento, in seguito caricato sul portale IRIS, si deduce che buona parte delle attività promosse in ambito dipartimentale sono improntate alla relazione con il territorio e le comunità di riferimento, ovvero all’ascolto di bisogni e aspirazioni di cittadini e operatori locali, all’analisi e all’accompagnamento delle pratiche e delle iniziative promosse dalla società civile, al supporto dei processi decisionali sottesi alla trasformazione della città, dei quartieri che la compongono e del suo patrimonio verde e costruito. Divulgare i contenuti della didattica e della ricerca al servizio del territorio, aggiornando costantemente il rilevamento in sinergia con l’Ateneo, rientra fra gli obiettivi del DIARC.

In questa prospettiva il DIARC opera attraverso un gruppo di lavoro interno la cui responsabile è la prof. Maria Federica Palestino, delegata alla Programmazione strategica della Valorizzazione delle conoscenze insieme alla prof. Francesca Nocca, delegata alla Valutazione dei processi, impatti ed esiti dei prodotti della Valorizzazione delle conoscenze

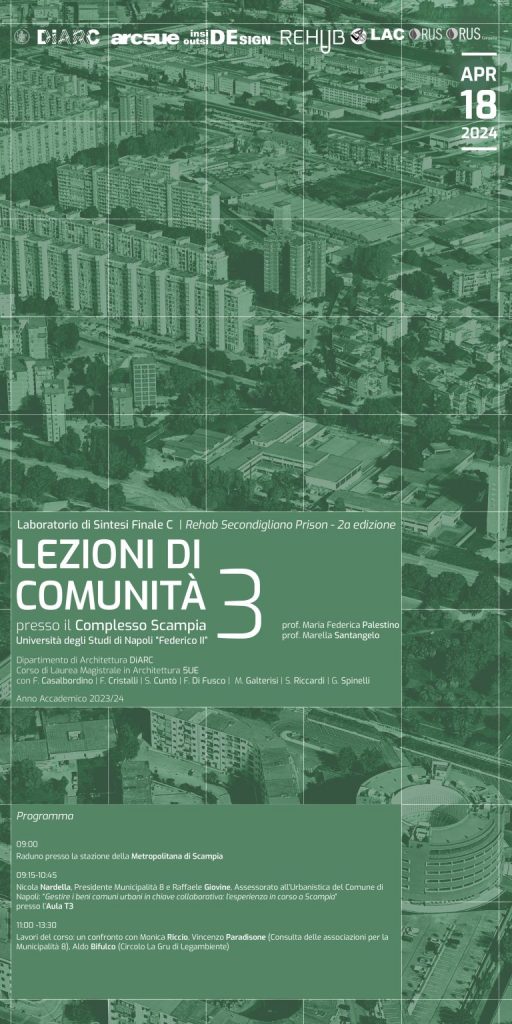

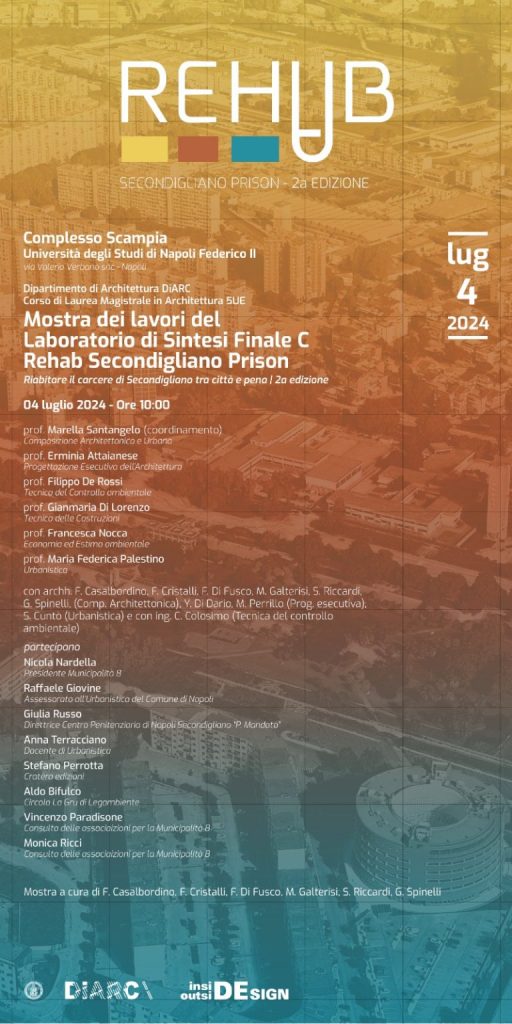

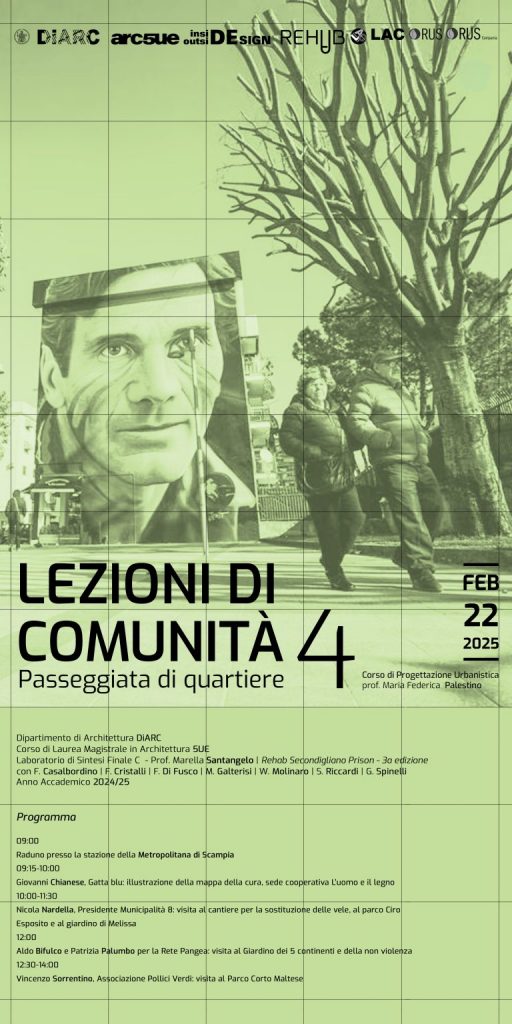

Nell’ambito dei corsi di Progettazione urbanistica del Laboratorio di sintesi finale Rehab Secondigliano Prison, tenutisi negli anni accademici 2023-24 e 2024-25, è stato curato un ciclo di “Lezioni di comunità” ospitate presso la sede del Complesso di Scampia dell’Università Federico II.

Se da un lato le “Lezioni di comunità” hanno dato agli studenti la possibilità di immaginare la trasformazione in corso a Scampia come un approccio di rigenerazione collaborativa, dall’altro il confronto con operatori e amministratori locali ha consentito di riflettere sul coinvolgimento della Casa Circondariale Pasquale Mandato e del PUP entro questo percorso.

Le sedi del corso di studi in Infermieristica e del Polo Universitario Penitenziario della Federico II si sono offerte, dunque, come antenne territoriali e punti di riferimento per una serie di passeggiate esplorative e occasioni di riflessione in azione insieme ai protagonisti del contesto indagato.

La sfida didattica è stata mettere gli studenti a confronto con le diverse forme di conoscenza istituzionale, esperta e contestuale che alimentano la trasformazione del quartiere. Le fasi di osservazione e ascolto condotte insieme agli studenti sono confluite entro mappature che danno conto di come le pratiche e i progetti curati dalla comunità concorrano al soddisfacimento degli SDGs 11 “Città e comunità sostenibili” e 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”. Questo percorso è stato promosso nell’ambito della RUS-Rete delle Università Sostenibili di cui Federico II è partner.

I due seminari sulla relazione tra carcere e città che il progetto I CARE, curato dall’Università di Firenze, sta sperimentando nelle carceri fiorentine, sono stati finalizzati a riflettere su come aprire una fase di ricerca-azione che faccia del PUP una occasione di crescita e sviluppo per il quartiere di Scampia e per la città di Napoli.

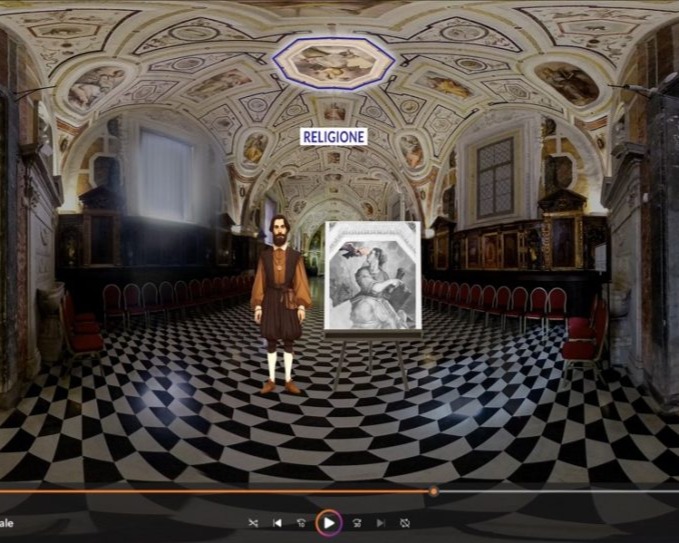

“Vasari autism friendly escape room” è un video-tour realizzato dai ricercatori del DiARC in collaborazione con staff e utenti della cooperativa sociale “Il Tulipano Art Friendly” per ampliare l’accessibilità cognitiva alla Sagrestia affrescata da Giorgio Vasari nel complesso di S. Anna dei Lombardi a Napoli (1544). Le potenzialità del digital storytelling in virtual reality e del serious gamehanno permesso di elaborare contenuti digitali rispondenti ai disturbi dello spettro autistico, facilitando la gestione di eventuali disagi percettivi e cognitivi che la visita potrebbe generare. La realtà virtuale, strumento di mediazione tra utenti con disturbi dello spettro autistico e spazio reale, ha consentito di tarare la visita in funzione del riconoscimento in successione ordinata e progressiva di luoghi e informazioni, orientandosi al meglio.

Il personaggio del Vasari, generato e animato con strumenti di intelligenza artificiale, guida la narrazione con linguaggio colloquiale, evitando concetti, astratti o simbolici, passibili di suscitare ansia e frustrazione nell’utente. La escape room è stata progettata per stimolare l’interazione del pubblico con l’apparato decorativo della Sagrestia, assecondando le modalità di pensiero, visive e concrete, delle persone con autismi. È stato inoltre possibile inserire assistenti neurodivergenti come guide e facilitatori nel gioco, offrendo un’opportunità di inserimento lavorativo fondata su modalità scientificamente validate per ridurre ansia, stress e sovraccarico uditivo nei soggetti impegnati a condurre la visita. La sfida è consistita nel ribaltare la tradizionale gerarchia delle visite inclusive, stimolando le giovani guide neurodivergenti ad accompagnare un pubblico misto formato anche da utenti neurotipici. Dal 6 dicembre 2024 questa tipologia di tour è nell’offerta didattica gestita dalla cooperativa Parteneapoli mediante bigliettazione, rientrando anche nelle attività di fruizione del patrimonio culturale della cooperativa sociale Il Tulipano che ha ricevuto in dono lo strumento di visita.

Nel corso dell’ultimo decennio, il DiARC ha accompagnato, in forma continuativa e articolata, i processi di trasformazione urbana della città di Casoria, costruendo una relazione stabile tra ricerca, amministrazione e progetto. Tra il 2015 e il 2018, il Dipartimento ha preso parte al programma europeo URBACT “suburban. Reinventing the fringe”, una rete transnazionale guidata dalla città di Anversa e composta da contesti urbani complessi come Barcellona, Brno, Düsseldorf, Oslo, Vienna e Solin. Un’occasione di confronto che ha permesso a Casoria di mettere a sistema esperienze e criticità proprie della condizione periurbana, articolando pratiche di lettura e di progetto in dialogo con altre città europee.

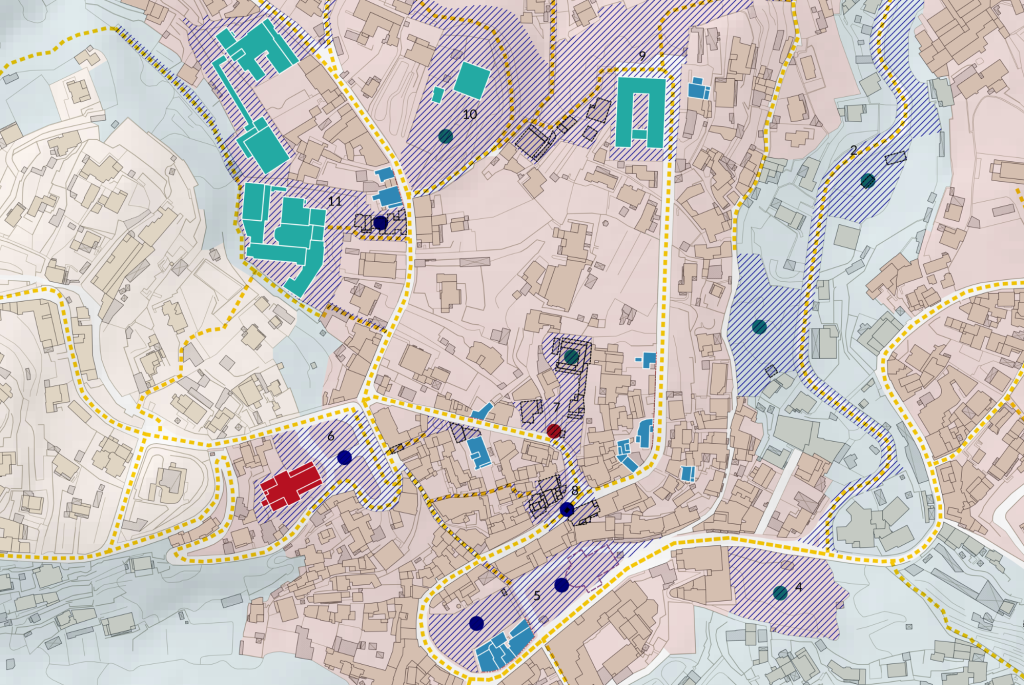

Dal 2020 al 2022, l’azione di affiancamento si è consolidata nella consulenza per il nuovo Piano Urbanistico Comunale, approvato nel 2022. Un dispositivo che cerca di ridefinire le regole dell’abitare e della trasformazione, tenendo conto della complessità strutturale del territorio e delle sue dinamiche latenti. Il piano si struttura intorno a un grande bosco periurbano: trecento ettari di suolo da ripensare come infrastruttura ecologica, paesaggistica, sociale.

Parallelamente, nel biennio 2020–2021, il Dipartimento ha fornito supporto alla redazione del Piano Integrato Città Sostenibile (PICS), “Casoria in transizione”, finanziato con fondi europei per un importo superiore ai 12 milioni di euro. Il piano è stato integralmente realizzato e sono attualmente in corso le procedure per la messa in uso delle nuove attrezzature pubbliche.

Nel 2023, infine, l’attività si è concentrata sull’innovazione delle forme di gestione del patrimonio pubblico: aree verdi, spazi collettivi, attrezzature urbane sono divenute oggetto di un ripensamento normativo, confluito nella riforma del Regolamento per i beni comuni e gli usi civici e collettivi, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre dello stesso anno. Una riformulazione che restituisce centralità alle forme cooperative, informali e situate, di gestione dello spazio urbano.

A partire dal 2020, il DiARC è coinvolto nella messa a punto del Piano di Ricostruzione post-sisma e post-frana dell’isola di Ischia, attraverso una convenzione stipulata con la Regione Campania. Nell’ambito di tale collaborazione, il Dipartimento ha assunto un ruolo di supporto scientifico e coordinamento progettuale.

Il Piano, adottato dalla Giunta Regionale della Campania il 21 dicembre 2024, definisce una strategia complessiva di riqualificazione ambientale, paesaggistica e urbana: nel rispetto della storia dei luoghi, sceglie di non intervenire con logiche da tabula rasa, ma di riconoscere la legittimità dell’abitare nei luoghi originari, purché siano garantite le condizioni minime di sicurezza.

L’impianto infrastrutturale assume come riferimento la messa a sistema delle opere di mitigazione previste a seguito della frana e la necessità di garantire percorsi di fuga e luoghi sicuri. Queste esigenze diventano occasione per un progetto territoriale più ampio, a partire dalle tracce del paesaggio storico: corsi d’acqua, terrazzamenti pedemontani, arenili. Da qui prende forma un telaio continuo di spazi pubblici, prevalentemente naturali e rurali, che si pongono come dispositivi di interfaccia tra insediamenti e paesaggio.

La delocalizzazione di abitazioni dalle aree in cui il rischio non è mitigabile, avviene attraverso strategie orientate al riuso e alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, privilegiando strutture dismesse e sottoutilizzate, anche mediante passaggi alla proprietà pubblica. Laddove necessario, nuovi insediamenti sono collocati fuori dalle aree critiche, in continuità con il tessuto urbanizzato esistente e secondo logiche di densificazione contenuta. Il bilancio di consumo di suolo è zero, in quanto si prevede la rinaturalizzazione delle aree di delocalizzazione.

Nel 2023, questa azione si è sviluppata attraverso una consulenza scientifica al Commissario di Governo per la Ricostruzione, condotta congiuntamente al DAStU del Politecnico di Milano. Oggetto dell’attività è stata una ricerca applicata sugli immobili dismessi di rilevante dimensione, con l’obiettivo di esplorarne le potenzialità nella strategia di ricollocazione sicura della popolazione.

Nell’ambito del programma per le celebrazioni degli 800 anni dalla fondazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, abbiamo collaborato con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) della Campania per organizzare visite guidate ai siti più antichi e prestigiosi dell’Ateneo. Com’è noto, le origini dell’ateneo federiciano risalgono all’editto dell’imperatore svevo del 5 giugno 1224 con in quale fondava lo Studium. Prima università pubblica a livello mondiale, le sue numerosissime sedi che oggi ospitano i diversi dipartimenti sono distribuite sul territorio comunale estendendosi, in tempi più recenti, alle province di Avellino, Caserta e Salerno, anche se il fulcro originario resta legato al centro antico della città.

Anche per l’anno 2024, il ciclo di visite del 23-24 marzo è stato finalizzato alla valorizzazione del patrimonio federiciano e ha coinvolto, in qualità di volontari per l’illustrazione dei siti, dottorandi e dottori di ricerca dei dipartimenti di Architettura (DiARC) e di Studi Umanistici (DSU). Le visite guidate si sono svolte presso la Sede centrale dell’Ateneo, tra via Mezzocannone e Corso Umberto I, il cui attuale assetto risale alle trasformazioni tardo ottocentesche del Risanamento e, in particolare, agli interventi di sistemazione e ampliamento del preesistente edificio affidati agli ingegneri Guglielmo Melisurgo e Pier Paolo Quaglia.

Partendo dall’androne centrale del palazzo con la statua di Federico II, ci si è soffermati sul muro greco all’interno del cortile al lato dello scalone della Minerva, tratto della murazione meridionale dell’antica Neapolis. Le visite si sono focalizzate poi sull’Aula magna, il Rettorato e il Senato accademico, restaurati negli anni Novanta da Nicola Pagliara in seguito ai danneggiamenti causati prima dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale nel 1943 e poi dal sisma del 1980. Le visite hanno riguardato, inoltre, la sala del Consiglio di amministrazione, il “corridoio lunare” e il “corridoio dei rettori”.